Archive for the ‘Biedermeier’ Category

Dornenstück 0019: Pulvis et umbra sumus

Update zu Frankonachten 5/5: Du bist schon lange gestorben,

Dornenstück 0010: Antisterntaler

und Filetstück 0007: Kindergeschrei ist auch ein Gesangbuchvers:

Ich empfehle einmal mehr Raabe. Wobei ich zugeben muss, dass „Fabian und Sebastian„, das ich bisher nicht kannte, etwas für Hartgesottene ist. Die handwerkliche Raffinesse ist auf der Raabe überhaupt möglichen Höhe, den Ton aber – jammerig, verschwurbelt – muss man mögen, dann wird man froh, dann ist alles gut. Die Mixtur aus süßlichem Sozialrealismus, Poetischem Realismus, Erlösungskitsch und Exotismus, aus Gerede mit absichtsvoller Handlungsverdunkelung, ist schon speziell. Raabe schafft es, einen in die Langsamkeit des close reading zu zwingen, obwohl erst einmal nur gelabert und geunkt wird. Ich musste an Faulkner denken oder sogar an William Gaddis – Autoren, die ganze Bücher aus O-Tönen aufbauen. Fontane schüttelte sich zwischen Bewunderung und Grausen: „Ganz Raabe; glänzend und geschmacklos, tief und öde.“

Gustav Seibt, 23. Dezember 2023.

Man kann aber auch anteilnehmend bis leise gruselnd dem schrittweisen Ausbruch einer Altersdepression auf keinen zwei Druckseiten folgen.

——— Wilhelm Raabe:

Fabian und Sebastian

Westermanns Monatshefte, Braunschweig 1881, 10. Kapitel, Schluss:

Wahrlich, es ist so! Nicht immer fällt Einem die Wahrheit wie ein Stein auf das Herz und zermalmt es. Das Gewöhnlichste ist, daß sie niederrieselt wie Sand, anfangs kaum beachtet in den fliegenden Atomen, aber Körnchen auf Körnchen durch Tag und Nacht, – belächelt – dem Anschein nach durch einen Hauch weggeblasen, nicht des Nachdenkens und noch weniger eines körperlichen Mißbehagens werth. Wie genau muß der Mensch aufpassen, um zu merken, wie die Dämmerung kommt, wie aus der Helle die Dunkelheit wird! … Es ist da immer ein betroffenes, plötzliches Aufsehen und Aufmerken! Liegt es nicht wie ein leichter Staub auf den Dingen dieser Welt? Wo kommt der her? Was ist das? hat das wirklich etwas zu thun mit dem, was du eben noch vertriebest, indem du mit der Hand vor den Augen und der Stirn durchführest?! … Nun fährst du schon mit dem Finger über die dir nächsten Sachen in deiner Welt, und sieh, es giebt eine Spur, welche der Hogarth’schen Schönheitslinie gleicht, aber wie ein Fragezeichen aussehen würde, wenn du einen Punkt darunter machtest. Das thust du nicht; — du ärgerst dich und suchst um dich her nach einem, den du für dein vorübergehend Unbehagen die Schuld tragen lassen kannst. Vorübergehend? … Was ist das? Fängt nicht jeder Athemzug an, es dich selber merken zu lassen, daß die Veränderung, welche du in dir und um dich spürst, nicht vorübergehend und nicht einem Anderen zuzuschreiben sei?! … Wie grau die Welt wird! Staub über deinem Leben! Staub auf deinem Geiste!… Machtlos gegen den rieselnden Sand; – wehe dir, du fängst an nachzugrübeln über die Stunde, in der du zum ersten Mal Erde auf deiner Zunge schmecktest! Vielleicht an dem schönsten Frühlingsmorgen, in aller Blütenpracht, in dem lichterhelltesten Festsaale, unter allen lieblichsten und größesten Bildern und Tönen der Kunst war es; und eine schlimme Erschöpfung, eine öde Muthlosigkeit überwältigen dich. Gestern noch suchtest du nach einem, dem du die Schuld an deinem Verdruß geben konntest, und heute weißt du, daß du selbst dich verrechnetest, daß der Staub, der graue, trostlose Überzug auf deinen Lieblingsneigungen, deinen Anschauungen und Begriffen wachsen, immer wachsen wird; daß der Schatten und der Staub von Rechts wegen deine Herren sind auf deinem ferneren Lebenswege. Du hattest eine helle, laute Stimme und ein herzhaft, blechern, jovial Lachen, und nun wagst du nicht einmal mehr, laut zu sprechen; der ewig niederrieselnde Sand, der Staub auf den Dingen und Farben verschlingt auch den Ton in deiner Kehle. Du fühlst und findest dich in einer grauen Wüste allein – zähle doch die Sandkörner! rechne, rechne – aber rückwärts! Du rechnest mit dem Staube, der sich auf deiner Welt gesammelt hat und den kein Hauch der Luft irgendeiner Stunde wieder von den Dingen bläst; — ja wohl, die Zeit ist da, in welcher auch die gleichgültigsten guten Bekannten anfangen, sich zu verwundern und einander beiläufig zu fragen, an der Börse, an einer Straßenecke, nachdem du eben Abschied von ihnen genommen hast, an der Tafel, nachdem du eben die Serviette niederwarfest und den Rücken wendetest – immer wenn du den Rücken wendest:

„Finden Sie nicht auch, daß eine eigenthümliche Veränderung mit dem Manne vorgegangen ist? Finden Sie nicht auch, daß er über Nacht merkwürdig alt wurde? … Lassen Sie uns doch einmal rechnen, so hoch in den Jahren kann er eigentlich doch noch nicht sein. Sind wir nicht Zeitgenossen? Und über seinen Magen hat er doch auch nie geklagt. Was seine äußeren Umstände anbetrifft, so gäbe es nicht wenige, die gern mit ihm tauschen würden. Sonderbar, sehr sonderbar! Was meint denn Baumsteiger eigentlich dazu? … Nichts! Sie kennen ja die Herren Doktoren, lieber Freund, sie zucken die Achseln und sagen: Abwarten.“

Wir sagen:

Es ist ein anderes, ruhig und ergeben zu wissen: Pulvis et umbra sumus, Staub und Schatten sind wir; und ein anderes, mitten im Tumult und Genuß bei vollständigen Leib, und Seelenkräften zu merken: Staub und Nacht sind über dir und um dich, rieselnder Sand und Dunkelheit werden dich begraben!

Nachher fügen wir hinzu:

Es ist zwar wieder nur eine kleine Geschichte, die wir erzählen, und sie handelt durchaus nicht von großen Menschen und gewaltigen Zuständen, aber zu merken ist doch auch allerlei in ihr und aus ihr.

Bilder:

- The old man’s chaplet, aus: The Century, 1874;

- Ninety – and not found out, aus: Punch, 1922;

- Old Man Depression, aus: The Film Daily, 1930.

There is a crack in everything / That’s how the light gets in: Anthem, aus: The Future, 1992:

Dornenstücke 0016 und 0017: Dann lächelt der Vampyr, dann fahr‘ zurück und senke tief, o tief in dich den Blick (O Israel, wo ist dein Stolz geblieben?)

Update zu 2. Stattvent: Rorate coeli desuper! (Die Welt, ein weites Grab)

und Sonntag 7 von 7: Wo bleibt der Tröster?:

Den vierten Advent und den Heiligen Abend am selben Tag gibt es ungefähr alle sieben Jahre. Das ist mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, dass jemandes Geburtstag — oder sonst jeder andere Kalendertag auch — auf einen Sonntag fällt, ins schwer Berechenbare verschoben durch die Schaltjahre. Der Zusammenfall geschah zuletzt 1978, 1989, 1995, 2000, 2006, 2017 und 2023, nächstmals geschieht es 2028. Der Vorteil davon ist: Wenn der Advent nur drei Wochen dauert, darf man moralisch den Stollen dichter gedrängt wegfuttern.

Und wir dürfen gleich zwei Gedichte aus dem notorisch unterschätzten Geistlichen Jahr der Freiin Droste sinnhaft verschüren.

——— Annette von Droste-Hülshoff:

aus: Das geistliche Jahr : nebst einem Anhang religiöser Gedichte, 1820/1851:

Am vierten Sonntage im Advent

Ev.: Vom Zeugnisse Johannes.

Sie fragten: „Wer bist du?“ – und er bekannte und

leugnete nicht: „Ich bin eine Stimme des Rufenden

in der Wüste. – Ich taufe euch mit Wasser, aber er

steht mitten unter euch, den ihr nicht kennt.“

Fragst du mich, wer ich bin? Ich berg‘ es nicht:

Ein Wesen bin ich sonder Farb‘ und Licht.

Schau mich nicht an; dann wendet sich dein Sinn;

Doch höre, höre, höre! denn ich bin

Des Rufers in der Wüste Stimme.In Nächten voller Pein kam mir das Wort

Von ihm, der Balsam sät an Sumpfes Bord,

Im Skorpion der Heilung Öl gelegt,

Dem auch der wilde Dorn die Rose trägt,

Der tote Stamm entzündet sein Geglimme.So senke deine Augen und vernimm

Von seinem Herold deines Herren Grimm,

Und seine Gnade sei dir auch bekannt,

Der Wunde Heil, so wie der schwarze Brand,

Wenn seiner Adern Bluten hemmt der Schlimme.Merk auf! Ich weiß es, daß in härtster Brust

Doch schlummert das Gewissen unbewußt;

Merk auf, wenn es erwacht; und seinen Schrei

Ersticke nicht, wie Mutter sonder Treu‘

Des Bastards Wimmern und sein matt Gekrümme!Ich weiß es auch, daß in der ganzen Welt

Dem Teufel die Altäre sind gestellt,

Daß Mancher kniet demütig nicht gebeugt;

Und überm Sumpfe engelgleich und leicht

Der weiße Lotos wie ein Kindlein schwimme.Es tobt des tollen Strudels Ungestüm,

Und zitternd fliehen wir das Ungetüm;

Still liegt der Sumpf und lauert wie ein Dieb:

Wir pflücken Blumen, und es ist uns lieb

Zu schaun des Irrlichts tanzendes Geflimme.Drum nicht vor dem Verruchten sei gewarnt;

Doch wenn dich süßer Unschuld Schein umgarnt,

Dann lächelt der Vampyr, dann fahr‘ zurück

Und senke tief, o tief in dich den Blick,

Ob leise quellend die Verwesung klimme!Ja, wo dein Aug‘ sich schaudernd wenden mag,

Da bist du sicher mindestens diesen Tag;

Doch gift’ger öfters ist ein Druck der Hand,

Die weiche Träne und der stille Brand,

Den Lorbeer treibend aus Vulkanes Grimme.Ich bin ein Hauch nur; achtet nicht wie Tand

Mein schwaches Wehn, um dess, der mich gesandt.

Erwacht, erwacht! Ihr steht in seinem Reich;

Denn sehet, er ist mitten unter euch,

Den ihr verkennt, und ich bin seine Stimme!

Am Weihnachtstage

Durch alle Straßen wälzt sich das Getümmel,

Maultier, Kamele, Treiber: welch Gebimmel!

Als wolle wieder in die Steppe ziehn

Der Same Jakobs, und Judäas Himmel

Ein Saphirscheinen über dem Gewimmel

Läßt blendend seine Funkenströme sprühn.Verschleiert‘ Frauen durch die Gassen schreiten,

Mühselig vom beladnen Tiere gleiten

Bejahrte Mütterchen; allüberall

Geschrei und Treiben, wie vor Jehus Wagen.

Läßt wieder Jezabel ihr Antlitz ragen

Aus jener Säulen luftigem Portal?’s ist Rom, die üppge Priesterin der Götzen,

Die glänzendste und grausamste der Metzen,

Die ihre Sklaven zählt zu dieser Zeit.

Mit einem Griffel, noch von Blute träufend,

Gräbt sie in Tafeln, Zahl auf Zahlen häufend,

Der Buhlen Namen, so ihr Schwert gefreit.O Israel, wo ist dein Stolz geblieben?

Hast du die Hände blutig nicht gerieben,

Und deine Träne, war sie siedend Blut?

Nein, als zum Marktplatz deine Scharen wallen,

Verkaufend, feilschend unter Tempels Hallen;

Mit ihrem Gott zerronnen ist ihr Mut!Zum trüben Irrwisch ward die Feuersäule,

Der grüne Aaronsstab zum Henkerbeile,

Und grausig übersteint das tote Wort

Liegt, eine Mumie, im heil’gen Buche,

Drin sucht der Pharisäer nach dem Fluche,

Ihn donnernd über Freund und Fremdling fort.So, Israel, bist du gereift zum Schnitte,

Wie reift die Distel in der Saaten Mitte;

Und wie du stehst in deinem grimmen Haß

Genüber der geschminkt und hohlen Buhle,

Seid gleich ihr vor gerechtem Richterstuhle,

Von Blute sie und du von Geifer naß.O tauet, Himmel, tauet den Gerechten!

Ihr Wolken, regnet ihn, den wahr und echten

Messias, den Judäa nicht erharrt!

Den Heiligen und Milden und Gerechten,

Den Friedenskönig unter Hassesknechten,

Gekommen zu erwärmen, was erstarrt!Still ist die Nacht; in seinem Zelt geborgen

Der Schriftgelehrte späht mit finstren Sorgen,

Wann Judas mächtiger Tyrann erscheint.

Den Vorhang lüftet er, nachstarrend lange

Dem Stern, der gleitet über Äthers Wange,

Wie Freudenzähre, die der Himmel weint.Und fern vom Zelte über einem Stalle,

Da ist’s, als ob aufs niedre Dach er falle;

In tausend Radien sein Licht er gießt.

Ein Meteor, so dachte der Gelehrte,

Als langsam er zu seinen Büchern kehrte.

O weißt du, wen das niedre Dach umschließt?In einer Krippe ruht ein neugeboren

Und schlummernd Kindlein; wie im Traum verloren

Die Mutter kniet, Weib und Jungfrau doch.

Ein ernster, schlichter Mann rückt tief erschüttert

Das Lager ihnen; seine Rechte zittert

Dem Schleier nahe um den Mantel noch.Und an der Türe stehn geringe Leute,

Mühselge Hirten, doch die Ersten heute,

Und in den Lüften klingt es süß und lind,

Verlorne Töne von der Engel Liede:

Dem höchsten Ehr‘ und allen Menschen Friede,

Die eines guten Willens sind!

Bilder: Tři oříšky pro Popelku, 1973,

via Matías Ss, 30. Dezember 2022.

Soundtrack: Die schönste von allen bekannten Tausenden Versionen Stille Nacht ist zweifellos eine englische – Silent Night –, nämlich die von die von Tom Waits. Sie ist nie auf einer Original-CD von ihm erschienen, insofern eine Rarität, nur auf SOS United, 1989 – eine Stiftung von Tom Waits für die SOS-Kinderdörfer. Der teilhabende Kinderchor bleibt unbekannt, weil ungenannt.

Im Video: Correggio: Anbetung der Hirten, 1530 (Detail); Tintoretto, 1545 oder 1578; Gerrit van Honthorst, 1622 oder 1646.

Fruchtstück 0009: Die Sünde der Erfolggenügsamkeit oder der Fahrlässigkeit, die stets sagt: „Es ist so auch recht“

Update zu Die alte und neue Inertia (Warum hast du nichts gelernt?),

Nachtstück 0012: Wie es enden wird, vermag ein irdischer Verstand nicht zu ergründen,

Hochwaldklangwolke: Die einzelnen Minuten, wie sie in den Ozean der Ewigkeit hinuntertropfen

und Wenn–dann (weiß ich auch nicht):

Der Fachkräftemangel macht sich besonders in Nischengewerken bemerkbar. 1857, mein ich jetzt. Zu beheben scheint er mit Arbeitsmoral, aber das sagt sich wieder so leicht. Das gar zu leichtfertig hingeworfene „Bassd scho“ will nämlich wohlverstanden sein.

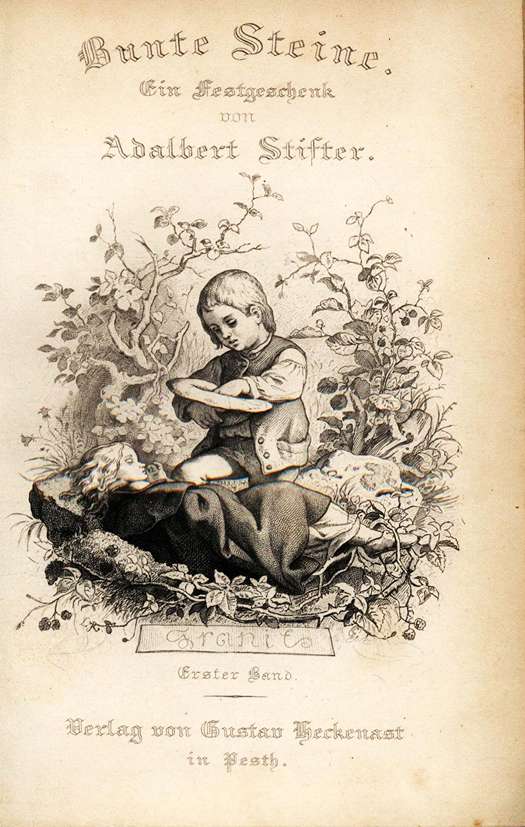

——— Adalbert Stifter:

Der Nachsommer

1. Band, 4. Die Beherbergung, 1857:

„Und habt Ihr dieses Haus eigens zu dem Zwecke der Schreinerei erbaut?“ fragte ich weiter.

„Ja,“ antwortete er, „wir haben es eigens zu diesem Zwecke erbaut. Es ist aber viel später entstanden als das Wohnhaus. Da wir einmal so weit waren, die Sachen zu Hause machen zu lassen, so war der Schritt ein ganz leichter, uns eine eigene Werkstätte hiefür einzurichten. Der Bau dieses Hauses war aber bei weitem nicht das Schwerste, viel schwerer war es, die Menschen zu finden. Ich hatte mehrere Schreiner, und mußte sie entlassen. Ich lernte nach und nach selber, und da trat mir der Starrsinn, der Eigenwille und das Herkommen entgegen. Ich nahm endlich solche Leute, die nicht Schreiner waren und sich erst hier unterrichten sollten. Aber auch diese hatten wie die frühern eine Sünde, welche in arbeitenden Ständen und auch wohl in andern sehr häufig ist, die Sünde der Erfolggenügsamkeit oder der Fahrlässigkeit, die stets sagt: ‚Es ist so auch recht‘, und die jede weitere Vorsicht für unnötig erachtet. Es ist diese Sünde in den unbedeutendsten und wichtigsten Dingen des Lebens vorhanden, und sie ist mir in meinen früheren Jahren oft vorgekommen. Ich glaube, daß sie die größten Übel gestiftet hat. Manche Leben sind durch sie verloren gegangen, sehr viele andere, wenn sie auch nicht verloren waren, sind durch sie unglücklich oder unfruchtbar geworden, Werke, die sonst entstanden wären, hat sie vereitelt, und die Kunst, und was mit derselben zusammenhängt, wäre mit ihr gar nicht möglich. Nur ganz gute Menschen in einem Fache haben sie gar nicht, und aus denen werden die Künstler, Dichter, Gelehrten, Staatsmänner und die großen Feldherren. Aber ich komme von meiner Sache ab. In unserer Schreinerei machte sie bloß, daß wir zu nichts Wesentlichem gelangten. Endlich fand ich einen Mann, der nicht gleich aus der Arbeit ging, wenn ich ihn bekämpfte; aber innerlich mochte er recht oft erzürnt gewesen sein und über Eigensinn geklagt haben. Nach Bemühungen von beiden Seiten gelang es. Die Werke gewannen Einfluß, in denen das Genaue und Zweckmäßige angestrebt war, und sie wurden zur Richtschnur genommen. Die Einsicht in die Schönheit der Gestalten wuchs, und das Leichte und Feine wurde dem Schweren und Groben vorgezogen. Er las Gehilfen aus und erzog sie in seinem Sinne. Die Begabten fügten sich bald. Es wurde die Chemie und andere Naturwissenschaften hergenommen, und im Lesen schöner Bücher wurde das Innere des Gemütes zu bilden versucht.“

Bilder: John William Godward: When the Heart Is Young, 1902;

Dolce Far Niente II, 1904, via Psychoactivelectricity Redux, 10. Oktober 2023.Soundtrack: Natalie Merchant: House Carpenter, aus: The House Carpenter’s Daughter, 2003:

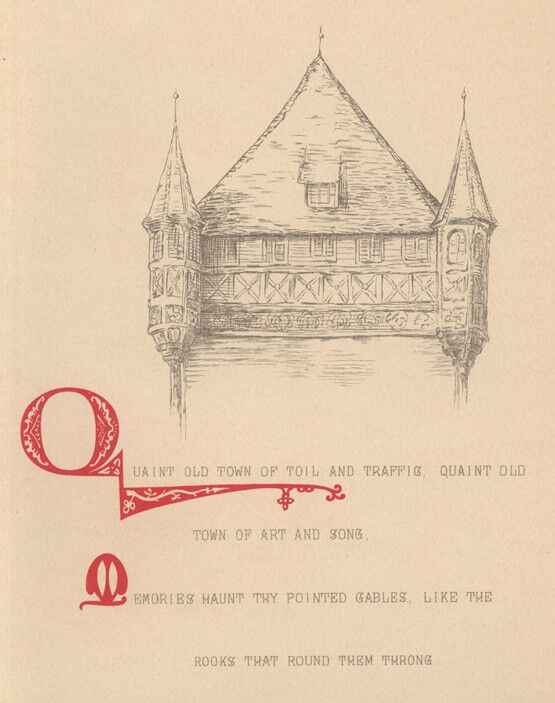

So ersann ein fremder Wand’rer, Nürnberg, dir dies schlichte Lied

Update zu Zwetschgenzeit (zu spät),

You’ll learn to sprechen Deutsch mein kind, ash fast ash you tesire,

Frankonachten 3/5: Und schuld dran war die Ofenhitz

und Die pelzige Squaw mit der Eisernen Jungfrau:

Ja, genau, es geht um den Longfellow, Henry Wadsworth, gegen den der noch größere Poe ab 1841 bis etwa 1845 einen recht einseitig geführten Longfellow War losbrach, wegen angeblichem Plagiarismus und mangelnder Originalität. Longfellow ließ sich’s nicht verdrießen, führte weiterhin sein luxuriös privatisierendes Leben und unterstützte nach Poes frühem Tod im Rinnstein sogar noch dessen Verwandte — nachdem er inmitten der ausbleibenden Kriegshandlungen 1842 mal in Nürnberg vorbeigeschaut hatte.

Eine Bronzetafel erinnert am Gebäude Karolinenstraße 43/45 an den Besuch des amerikanischen Schriftstellers Henry W. Longfellow in Nürnberg im Jahr 1842. […]

Nicht nur amerikanische Kinder, auch etliche ältere Franken erinnern sich, dass sie in ihrer Schulzeit Longfellows Gedicht „Nürnberg“ auswendig gelernt haben, berichtet Altstadtfreunde-Vorsitzende Inge Lauterbach. Die ausführlichen Verse erschienen in mehreren Ausgaben, manche waren sogar mit Goldschnitt und Kupferstichen verziert. Auch in der Nürnberger Stadtbibliothek befinden sich unter den 19 Titeln Longfellows sechs Ausgaben des Loblieds auf die Frankenmetropole.

Die Inspiration für diese Zeilen holte sich der an der Ostküste geborene Amerikaner bei seinem Europa-Besuch im Jahr 1842. Vom 23. bis zum 27. September logierte er im „Hotel zum Strauß“ in der heutigen Karolinenstraße 43/45 (gegenüber dem T-Punkt) und erkundete als kulturbeflissener Tourist die Stadt. […]

In einem Brief an seinen deutschen Dichterfreund Ferdinand Freiligrath schildert er, wie er mit einem Reisegefährten das einstige Wohnhaus des Schusters Hans Sachs besuchte, das sich damals bereits zur Kneipe gewandelt hatte: „Wir tranken einen Krug Bier im Gedenken an den Dichter, während wir uns aus einem Band seiner Werke … vorlasen“.

Schließlich trat Longfellow auch dem „Nürnberger Literarischen Verein“ bei, der später im Pegnesischen Blumenorden aufgegangen ist. Dort wird der Amerikaner immer noch als Mitglied Nr. 677 geführt.

Hartmut Voigt: Späte Erinnerung in Bronze an den Besuch 1842, Nordbayern 17. April 2008.

Das Original von Longfellow: Nuremberg 1842 — „In the valley of the Pegnitz, where across broad meadow-lands / Rise the blue Franconian mountains, Nuremberg, the ancient, stands.“ pp. — ist gut dokumentiert. Im Gegensatz zur deutschen Übersetzung von Wilhelm Steuerwald, das es auf vierzeilige Strophen aufteilt, benutzt es pro Strophe zwei Langzeilen — mit dem Vorteil, dass die Zeilen 1 und 3 nicht ungereimt bleiben müssen, und mit dem Nachteil, dass ich die beiden Versionen nicht parallel in eine Weblog-Spalte pressen kann, ohne das Layout heillos zu zerschießen.

Das Original von Longfellow: Nuremberg 1842 — „In the valley of the Pegnitz, where across broad meadow-lands / Rise the blue Franconian mountains, Nuremberg, the ancient, stands.“ pp. — ist gut dokumentiert. Im Gegensatz zur deutschen Übersetzung von Wilhelm Steuerwald, das es auf vierzeilige Strophen aufteilt, benutzt es pro Strophe zwei Langzeilen — mit dem Vorteil, dass die Zeilen 1 und 3 nicht ungereimt bleiben müssen, und mit dem Nachteil, dass ich die beiden Versionen nicht parallel in eine Weblog-Spalte pressen kann, ohne das Layout heillos zu zerschießen.

Außerdem lehne ich mich soweit aus dem Fenster zu behaupten, dass die Übersetzung, die Das Nürnberg-Lesebuch von Steffen Radlmaier 1994 (und noch in der Neuausgabe 2010) benutzt, von jemandem erstellt wurde, der sich in Nürnberg nicht auskennt; zum Beispiel findet sich auf dem Nürnberger Hauptmarkt nur ein einziger Brunnen, sei er namensstiftend schön oder kreuzhässlich.

Dem Mainer Touristen Longfellow seien Ungenauigkeiten und ein leicht verrutschter Fokus auf das, was Nürnberg ausmacht, nachgesehen. Als ausgesprochenes Meisterwerk war das Stück wohl nicht einmal bei der Produktion gedacht, nur als wertschätzende Gedanken- und Fingerübung während des Sightseeings. Dass Schülergenerationen nach ihm seine Spielerei noch auswendig lernen sollten, wie die führende Nürnberger Altstadtfreundin Inge Lauterbach — siehe oben — hinterbringt, hätte Longfellow wahrscheinlich am meisten von allen Beteiligten gewundert.

Insgesamt liegt der Wert dieses touristischen Gelegenheitsstücks weniger darin, wunder wie genial es geschrieben ist, sondern von wem es geschrieben ist.

——— Henry Wadsworth Longfellow:

Nürnberg

1842, veröffentlicht als Nuremberg: A Poem, in: The Belfry of Bruges and other Poems, 1845,

dt. Übs.: Wilhelm Steuerwald, in: ders., Hrsg: Nürnberg im Lied, Leonhard Schrag, Nürnberg/Leipzig 1913, Seite 12 bis 15,

cit. nach: Steffen Radlmaier, Hrsg: Das Nürnberg-Lesebuch,

ars vivendi verlag, Cadolzburg 1994, Seite 98 bis 101:

In dem Pegnitztal in Franken,

Wo auf weite Wiesenau

Blaue Berge niederblicken,

Stehet Nürnberg altersgrau.

Stadt des Handels und der Arbeit,

Stadt des Sanges und der Kunst –

Um die spitzen Giebel flattern

Dohlengleich im fahlen DunstAlter Zeit Erinnerungen,

Da die Kaiser kühn und groß

Thronten auf dem felsenfesten,

Zeiterprobten Bergesschloß.Und in wundersamen Weisen

Rühmte deiner Bürger Sang,

Daß der Reichsstadt Hand und Wirken

Weit durch alle Zeiten drang.In des Burghofs Mitte stehet,

Eingeschient mit Eisenband,

Noch die Linde, die einst pflanzte

Kaiserin Kunigundes Hand.Den Sankt Sebald Pfarrhof zieret

Noch des Erkers Heiligtum,

Wo einst Dichter Melchior weilte

Singend Maximilians Ruhm. –Hier die Wunderwelt der Künste

Allerwärts das Aug entzückt:

Auf dem Marktplatz schöne Brunnen,

Reich mit Bildwerk ausgeschmückt;Vom Portal der Kathedralen

Heilige in Stein gehauen,

Gottesboten früh’rer Zeiten,

Mahnend auf uns niederschauen;In der Sankt Sebalduskirche

Ruh’n des Heiligen Gebeine

Unter’m Schutz der zwölf Apostel

Friedlich in dem Silberschreine;In der Kirche Sankt Laurentius

Ragt die heilige Monstranz

Gleich den Garben der Fontaine

Himmelwärts in hehrem Glanz.Hier auch lebte, wirkte, kämpfte

Albrecht Dürer fromm und wahr,

Heil’ger Kunst Apostel stellt‘ er

Seines Heilands Leben dar.Still ertragend seinen Kummer,

Schaffend stets mit ems’ger Hand,

Schaute er gleich einem Pilger

Aus nach jenem besser’n Land.Emigravit – hat als Inschrift

Man ihm auf sein Grab gegeben;

Tot nicht, nur geschieden ist er,

Denn ihm blühet ewig Leben.Und die alte Stadt scheint schöner

Schöner strahlt ihr Sonnenschein,

Weil ihr Pflaster er betreten,

Ihre Luft er saugte ein.

Durch die Straßen breit und stattlich,

Durch die Gassen schmal und eng

Tönten einst der Meistersinger

Liedesweisen herb und streng.Aus der fernen düstern Vorstadt

Kamen sie zur schmucken Gilde,

Daß am großen Ruhmestempel

Jeglicher ein Nest sich bilde.Seine Reime wob der Weber

Nach des Schiffchens Taktesschwingen

Und der Schmied ließ seine Maße

Auf dem Amboß laut erklingen.Dankend Gott, der große Weisheit

Auf der Schmiede staub’gen Fliesen,

Wie auch im Gebild des Webstuhls

Dichtungsblumen ließ ersprießen.Hier Hans Sachs der Schusterdichter,

Haupt der wackern Schar und Preis

Größter der Zwölf Weisen Meister,

Sang und lachte bändeweis.Doch sein Heim ist jetzt ein Bierhaus,

Säuberlich bestreut mit Sand

Ist die Schenke, und um’s Fenster

Blumen flocht der Liebe Hand.Überm Eingang zeigt ein Bild ihn

Mit dem langen weißen Bart,

Wie in Adam Puschmanns Versen,

Sanft und mild nach Taubenart.

Schaffensmüde kommt am Abend

Der gebräunte Handwerksmann,

Zecht im Stuhl des alten Meisters

Aus der blanken Zinnenkann.Alter Glanz ist hingeschwunden

Wogend und verworren steigen

Vor mir gleich verblaßtem Teppich

Bilder auf in buntem Reigen.Nicht Konzile und nicht Kaiser

Waren dir zum Weltruhm Führer,

Nein – Hans Sachs, der Schusterbarde,

Und der Maler Albrecht Dürer.So ersann ein fremder Wand’rer,

Der vom fernen Westen schied,

Auf dem Gang durch Straßen, Höfe,

Nürnberg, dir dies schlichte Lied;Sammelnd aus des Pflasters Ritzen

Eine bodenständ’ge Blum:

Harter Arbeit hohen Adel,

Heißen Mühens langen Ruhm.

Bilder: Nuremberg by Henry W. Longfellow, Illustrated With Twenty-Eight Photogravures

by the Gebbie & Husson Co., Limited, Illuminated and Arranged by Mary E. and Amy Comegys,

Philadelphia 1888, via Maximun Service 845, 3. August 2023.

Soundtrack: Die Ode an die Freude in einer Flashmob-Version, die eher an den Song of Joy als an den vierten Satz einer Beethoven-Symphonie gemahnt, am 14. Juni 2014 auf dem Nürnberger Lorenzer Platz vor der gleichnamigen, von Longfellow kurz mitbesungenen Kirche. Ach, kommt schon – Mut zur Schnulze! –:

Doch Frauenliebe habt ihr nie genossen, an Frauenantheil habt ihr nie geglaubt (Man sollte meinen, daß es Dichtung wäre!)

Update zu Nachtstück 0020: Im rauschenden Wellenschaumkleide

(In dem düstern Poetenstübchen),

Gräflein Du bist verrathen

und Fruchtstück 0004: Der heil’ge Rhythmus in Verselein und Rimelein:

Von August Graf von Platen-Hallermünde ist nicht viel auf unsere Tage gekommen. Das leitet sich womöglich vom einflussreicheren Heinrich Heine her, der seinen zweitgrößten Literatenstreit nächst demjenigen mit Ludwig Börne mit dem Grafen Platen geführt hat. Heines Vorwürfe ergingen sich zum einen in dem, was heutzutage unter Kink-Shaming und Homophobie fiele, zum anderen darin, dass Platens Lyrik bis zur Leblosigkeit durchperfektioniert seien.

Ob ein Dichter schwul, objektophil oder mit sonst einer Vorliebe seiner Wahl gesegnet ist, interessiert heute allenfalls dokumentarisch; den zweiten Vorwurf muss man sich aber mal geben: Platen sei ein verächtlicher Dichter, weil er korrekte Metren verwendet. Und gerade dieser Einwand zieht sich bis in die jüngste Literaturforschung durch: Platens kompromisslose Perfektion wie aus der Schulpoetik erzeuge kein lyrisches Tanzen, sondern ein hölzernes Geklapper, das sich durch ganze Gedichtsammlungen zieht. Kann ja alles sein. Persönlich bewundere ich es heillos, wenn jemand seine lyrischen Formen beherrscht und man ihm seine Hebungen und Reimmuster nicht eigens nachzählen muss, weil man sich auf sein Handwerk verlassen kann.

Die verlegerische Pflege von Platens Werk ist spätestens im 20. Jahrhundert abgerissen, möglicherweise wegen Heines Verunglimpfungen, von denen sich sein Ruf nie wieder erholt hat, oder seinem anderen großen Kollegenstreit mit Karl Leberecht Immermann, der bei Platen gern „Nimmermann“ heißt und die Herabsetzungen ebenso wenig verdient wie Platen die seiner Gegenseiten. Seine Werksammlungen im 19. Jahrhundert umfassen mal zwei, mal fünf Bände, die historisch-kritische Ausgabe stammt von 1910. Danach war sein Gedicht Das Grab im Busento von 1820 noch eine Zeitlang Schulstoff.

1982 haben sich Artemis & Winkler noch einmal erbarmt und von Kurt Wölfel und Jürgen Link eine auf zwei Bände angelegte Gesamtausgabe herausgeben lassen, deren erster Band mit der Lyrik natürlich längst vergriffen ist und noch gelegentlich antiquarisch und dann überteuert auftaucht. Der zweite Band mit der Prosa und den Dramen ist gar nicht erst erschienen.

Der vorhandene erste Band Lyrik ist ein veritabler Tausendseiter mit dem Anspruch auf Vollständigkeit und wegen Platens inkriminierer Formenstrenge ein ungeordnetes, aber geradezu unerschöpfliches Kompendium lyrischer Formen; allein die Ghaselen nehmen 157 Seiten ein. Dankenswerter Weise haben die Herausgeber nach jeden thematischen Abschnitt einen weiteren „Aus Platens Werkstatt“ mit unveröffentlichtem Frühwerk und Ausschuss geordnet.

Trotzdem fehlt in all dieser Fülle sein Balladenfragment Der grundlose Brunnen, und ich hoffe nur inständig, dass ich da auf die einzige Fehlstelle weit und breit gestoßen bin und nicht auf ein Beispiel dafür, was da nicht noch alles unbegründet fehlen könnte.

Realistisch erreichbar ist dieses Stück aktuell nur in Frank T. Zumbach, Hrsg.: Das Balladenbuch. Deutsche Balladen von den Anfängen bis zur Gegenwart, ebenfalls bei Artemis & Winkler, Berlin 2016, Seite 268 bis 272. Wo Zumbach es seinerseits her hat, ist ihm auf Nachfrage inzwishen entfallen, er vermutet nur vage in seinem reichhaltigen Keller etwas Zweibändiges aus dem Neunzehnten, das er auch in seiner Balladensammlung nachweist, das wäre dann eine Werksammlung unsicherer Zuordnung von 1847. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es genau dort bei Zumbach dem professionellen Sprecher Jan Terstiege aufgefallen, der es 2019 für seine Sammlung Literatur zum Hören an einem Balladensonntag eingelesen hat. Fragmentarisch, wie es ist, dauert das zwölf Minuten. Bei Zumbach sind das fünf Druckseiten DIN A4. Ein Jammer, dass die Handlung schon abreißt, bevor sie Fahrt aufnimmt:

Der Graf von Platen entstammte einem schon zu seinen Lebzeiten verarmten Adelsgeschlecht und war Franke, aus der heutigen mittelfränkischen Hauptstadt Ansbach. Gestorben ist er 39-jährig im sizilianischen Syrakus an einer Überdosis von Medikamenten gegen eine Krankheit (Cholera), die er gar nicht hatte.

——— August Graf von Platen:

Der grundlose Brunnen

Eine fränkische Sage

Fragment, 1820,

cit. nach: Gesammelte Werke des Grafen August von Platen in fünf Bänden, Vierter Band,

J. G. Cotta’scher Verlag, Stuttgart und Tübingen 1847, Seite 206 bis 213:

Die Sonnenfackel tauchte rosenfarben

Sich in die Berge fernhin und erblich,

Eine Schnitterhaufen führte heim die Garben,

Und sang und jubelt‘ und ergötzte sich;

Doch als die heitern Melodien erstarben,

Trat in den Burghof Herzog Udalrich,

Die Knappen aber grüßten ihn und schieden,

Denn er war gern allein und gern vermieden.Es quoll ein Bronnen in des Hofes Mitte,

Aus dem die röm’schen Männer schon getrunken,

Als hier sie wandelten im Siegerschritte,

Lang eh‘ man Burg und Kirche hier sah prunken,

Und eh‘ man betete nach Christensitte:

Schon war das Mauerwerk halb eingesunken,

Doch standen rings uralte Lindenbäume,

Die ihren Schatten warfen in die Schäume.Dort ließ nun traurig sich der Herzog nieder,

Und Seufzer hoben seinen Busen schwer,

Tief in die Welle schaut er hin und wieder,

Doch kein Genüge schaut und findet er;

Da kommt des Schlosses Vogt, getreu und bieder,

Der vielbejahrte Diener kommt daher,

Ob er den Herrn gelaunt zu Worten träfe,

Entblößt das Haubt er und die greise Schläfe.Schon lange sinn‘ ich, spricht er, was euch bange,

Erlauchter Herzog, was euch düster macht:

Wie habt ihr sonst beim Sonnenuntergange

Gescherzt mit Freunden und euch frohgelacht!

Und, wie’s geziemet euerm Fürstenrange,

Die schönen Tage ritterlich verbracht!

Wie scholl’s von Waffen und vom Jägerhorne!

Nun sitzt ihr ewig träumerisch am Borne.Verschwanden jene Bilder, die den Knaben,

Vom einst’gen Waffenruhm, von Kampf und Sieg,

Vom Habedank aus schöner Hand, umgaben?

Ihr wolltet ziehen in den heil’gen Krieg,

Zur Stätte, wo den Herren sie begraben,

Wo er gen Himmel durch den Aether stieg:

So träumend sonst von Fahrt und Abenteuer

Seid ihr gefesselt nun an dieß Gemäuer?Was staunst du, daß ich stets mich hier befinde,

Sobald die Stralen im Gebirg verglühten?

Aus dieser Quelle steigen kühle Winde,

Und wenn die Flut zu kräuseln sie sich mühten,

Dann ziehn sie säuselnd durch die laub’ge Linde,

Und wehn herunter den Geruch der Blüten,

Die Blüten selbst, sie fallen oft, betrogen,

Zu Sternen, die sich spiegeln in den Wogen.Laßt euch beschwören, Herr, bei eurem Ruhme,

Spricht Jener! trotzt dem Zauber, der euch band!

Der Bronnen stammt noch aus dem Heidenthume,

Und ward gegraben von Druidenhand:

Drum wird verzaubert jede Blüt‘ und Blume,

Die hier emporwächst an des Wassers Rand:

Hier ward noch nie ein frommes Werk begonnen,

Und Nixen hausen, wie man sagt, im Bronnen.Zwar ist das Wasser hier von großer Güte,

Doch ohne wahre, heiligende Kraft:

Denn als vordem, mit gläubigem Gemüte,

Der heil’ge Winfried, der so riesenhaft

Sich um dieß Land und um dieß Volk bemühte,

Von Sünden reinigte die Heidenschaft,

Da sah man nie mit dieser Flut ihn heilen,

So wird erzählt, noch je die Tauf‘ ertheilen.Auch sagen sie, und solches könnt ihr stündlich

Mit Senkblei selbst erproben oder Stange,

Daß diese Flut so völlig unergründlich,

Daß auf den Boden nie ein Stein gelange:

Drum hütet euch, versucht nicht keck und sündlich,

Ob mit der Hölle sie zusammenhange!

Der Alte rief’s, und zog ihn weg vom Orte,

Da sprach der Herzog diese sanften Worte:O wollte Gott, ich hätte nie vernommen,

Wie viele Seligkeiten wunderbar

Aus dieses Brunnens heil’ger Tiefe kommen,

Vielleicht bedünkte, was du sagst, mich wahr!

Als einst die Sterne schon am Himmel glommen,

Dem Geiste rätselhaft, dem Auge klar,

Trat ich hierher, mich freuend ihrer Helle

Dort oben und hier unten in der Welle.Da scholl ein Tönen, wie aus tiefer Vase,

Ausdrückend Sehnen halb und halb Vergnügen,

Ich lauschte hier bewegungslos im Grase,

Und zog den Ton in mich in vollen Zügen:

Mir schien’s als wären’s Lilien von Glase,

An die metallne Schmetterlinge schlügen,

So rein erscholl’s, so tief ergriff’s die Seele,

Ach, wohl kein Lied aus einer Menschenkehle!Doch war’s ein Lied, noch in mir klingt es rein,

Noch klingt es, doch es klingt zu meinem Schmerze.

Nun find‘ ich hier mich jeden Abend ein,

Daß ich kein zweites schönes Lied verscherze,

Doch, ach nicht zweimal sollt‘ ich glücklich sein,

Und unbefriedigt bleibt mein armes Herze,

Stets horchend auf die wundersam geheime,

Fremdart’ge Weise, die gelinden Reime.Es war, erwiedert ihm der Vogt, ein Traum:

Oft kann ein Traum der Seele Frieden stören,

Zum Schlafe lockt hier schattig Baum an Baum,

So mocht‘ euch wohl die Phantasie bethören,

Denn niemals ließen aus dem tiefen Raum

Sich menschenähnliche Gesänge hören,

Nur Käfer summen hier mit sachten Stimmen,

Die auf den Blättchen in der Quelle schwimmen.Doch wißt, woher euch dieser Wunsch entsprossen,

Der nun euch die gewohnte Ruhe raubt?

Ihr seid in frischer Jugend aufgeschossen,

Und dichte Locken fliegen euch um’s Haubt;

Doch Frauenliebe habt ihr nie genossen,

An Frauenantheil habt ihr nie geglaubt,

Nun regen sich, wenn auch noch halb verborgen,

In euch die kommenden, die lieben Sorgen.O hört mich an mit gütigem Vertrauen,

Wenn je mein wohlgemeinter Rat euch galt,

In diesen Thälern wächst, in diesen Auen

Wie manche jungfräuliche Wohlgestalt;

So laßt die Ritter, Herrn und Edelfrauen

Nach eurem Schlosse laden, jung und alt,

Schmückt einmal wieder eure Burg zum Feste,

Und kommen sie, so wählet euch die Beste.Der Herzog hört’s, zwar mit beklemmtem Herzen,

Doch seine Stirn entwölkte sich, die hohe,

Und sei’s ein Wechsel nur von Schmerz um Schmerzen,

Des Wechsels freu’n sich Traurige wie Frohe.

Das Fest erscheint, es flackern tausend Kerzen

Den Saal entlang in schöner goldner Lohe,

Und wie den Reigen schlingen zarte Hände,

Da wiederhallen von Musik die Wände.Der laute Ton von Zither, Flöt‘ und Horne

Durchscholl den Burghof, hallte durch’s Gestein,

Und drang hinab, wo tief im Silberborne

Die Meerfrau wohnte mit drei Töchterlein.

Der ältesten und lieblichsten, Hydorne,

Fuhr jeder Laut in’s tiefe Herz hinein,

Und leichtbereit ein kühnes Wort zu wagen,

Begann sie so der Mutter vorzuklagen:Das Bad ist kühlend hier im Wasserschwalle,

Viel goldne Fische tauchen in die Wogen,

Viel Edelsteine kleben an der Halle,

Die weit geräumig ist und hoch im Bogen

Gewölbt aus einem einzigen Krystalle,

Vom Lotosteppich lieblich überzogen,

Und ihr geheim und unterirdisch Dunkel

Erhellt durch einen magischen Karfunkel.Doch hast du, Mutter, uns nicht selbst berichtet,

Um wie viel schöner sich es lebt dort oben,

Das Licht, hier im Karfunkel nur verdichtet,

Ist dort in Stralen durch die Welt zerstoben,

Und wenn die Nacht der Sonne Kraft vernichtet,

So schmückt der Himmel sich mit goldnen Globen,

Der Mond mit ihnen, eine Silberfähre;

Man sollte meinen, daß es Dichtung wäre!Die Erde, sagt man, dehnt sich, und ihr dienen

Der Kräuter viel zu Stickerei’n und Zier,

Viel Rosen, gleich lebendigen Rubinen,

Und Thau dran, wie beweglicher Sapphir.

O hättest nimmer du erzählt von ihnen,

Sie duften, sagst du, dufteten sie mir!

Umgäbe mich ihr freundliches Gewimmel,

Und drüber hin der amethystne Himmel!O laß uns drum empor zum Borne steigend,

Ergötzen uns, nur bis die Nacht verschwunden,

Hydorne sprach’s, zwar nicht in Worten zeigend,

Daß jene Töne sie so sehr gebunden,

Doch nicht aus falschem Herzen es verschweigend,

Von Scham vielleicht im Stillen überwunden,

Von einer Scham, die sie sich nicht erklärte.

Die Mutter sprach zur Tochter, und gewährte:Geh mit den Schwestern nur hinauf, Hydorne,

Freut euch der Sternchen und des Mondenkahnes,

Der Blumen auf den Wiesen und im Korne,

Und all des überird’schen Menschenwahnes,

Doch reizt die Nixenfürstin nicht zum Zorne,

Und eilt zurück beim ersten Ruf des Hahnes,

Daß nicht ein Sonnenstral euch etwa leuchte,

Bevor ihr kehrt in’s unterirdisch Feuchte.Indessen strömten durch die Burggemächer

Der Gäste viel, und alles regte sich,

Es jubelten die Tänzer und die Zecher,

Solang man Flöte blies und Geige strich;

Doch auch nicht einmal hob den goldnen Becher

Noch flog im Tanze Herzog Udalrich,

Noch blickt er jemals nach den Mädchen allen

Mit einer Miene nur von Wohlgefallen.Da wandeln plötzlich durch die muntern Schaaren

Drei holde Jungfrau’n, doch wie Lilien bleich,

Sie hatten feine Schleier in den Haaren,

Die bis zur Erde hingen faltenreich

Und von durchsichtigem Gewebe waren,

Der Spinne zarten Silberstoffen gleich.

Ihr Gürtel wob sich aus korallnen Bändern,

Doch feucht erschien der Saum an den Gewändern.

Bilder: Jean-Léon Gérôme: La Vérité sortant du puits armée de son martinet pour châtier l’humanité, 1896;

Édouard Debat-Ponsan: La Vérité sortant du Puits, 1898.

Soundtrack: Am Brunnen vor dem Tore, aus: Die Trapp-Familie, 1956:

Fruchtstück 0008: Roth ist ja dein ganzer Mund, er macht deinen Fehler kund

Update zu Fruchtstück 0002: Ein Schooß voll den begehr ich nicht,

Liebchen öffne deinen Schoos,

Denn meine Jungferschafft ist pflücke (ein Mädchen macht sich nichts daraus)

und Vom Büblein auf dem Eise (Der Vater hat’s geklopfet):

Wann hat das angefangen, dass Kirschen im Einzelhandel weit vor August erhältlich sind, ja eigentlich zur Kirschenzeit nur noch die letzten angegorenen Obstreste in Beuteln aus Klarsicht-Erdöl vor sich hingammeln, 8,99 €/kg?

Wie bei den lyrischen Auslassungen über Beerenobst fällt auch bei Kirschen immer wieder der anzügliche Vergleich auf: nämlich von heranreifenden Früchten mit sehr jungen Mädchen, die vorerst nur unter Aufbietung verharmlosender Koketterie zum Geschlechtsverkehr herangezogen werden können. Richtet sich die Lyrik an Kinder, gestaltet sich die Anzüglichkeit immerhin noch als moralinsaures mütterliches Verbot.

Vom Genuss verfrühter Früchte muss in allen, gerade auch allegorischen Fällen abgeraten werden.

——— Wilhelm August Corrodi:

Die Kirschen.

aus: Fünfzig Fabeln und Bilder aus der Jugendwelt,

aus: Fünfzig Fabeln und Bilder aus der Jugendwelt,

Druck und Verlag von Friedrich Schultheß,

Zürich 1876, Seite 62:

Mutter. Hast du, Kind, es denn vergessen,

Was ich sagte, und gegessen

Von der ganz unreifen Frucht?

Sprich, wo hast du sie gesucht?Kind. Nein, ich habe nichts gegessen,

Bin nur unter’m Baum gesessen,

Schaute nur die Kirschen an,

Böses hab’ ich nichts gethan.Mutter. Schäm’ dich, jetzt erst noch zu lügen;

Alle deine Worte trügen,

Roth ist ja dein ganzer Mund,

Er macht deinen Fehler kund.K. (erschrocken.) Ach, verzeih’ mir, liebe Mutter,

Soll gewiß nicht mehr gescheh’n.Mutter. Nun, ich hoff’ es, denn dem Lügner

Kann es niemals wohl ergeh’n.

Bild: Émile Munier: Le cerisier, 1890.

Soundtrack: Nils Koppruch: Kirschen (wenn der Sommer kommt), aus: Caruso, 2010:

Sie werden stets die Menschheit quälen: – der Teufel selber holt sie nicht

Update zu Was denn sonst, bei diesem Sauwetter

und Gefühl kann man zu Markt nicht bringen, doch Manuskripte jederzeit:

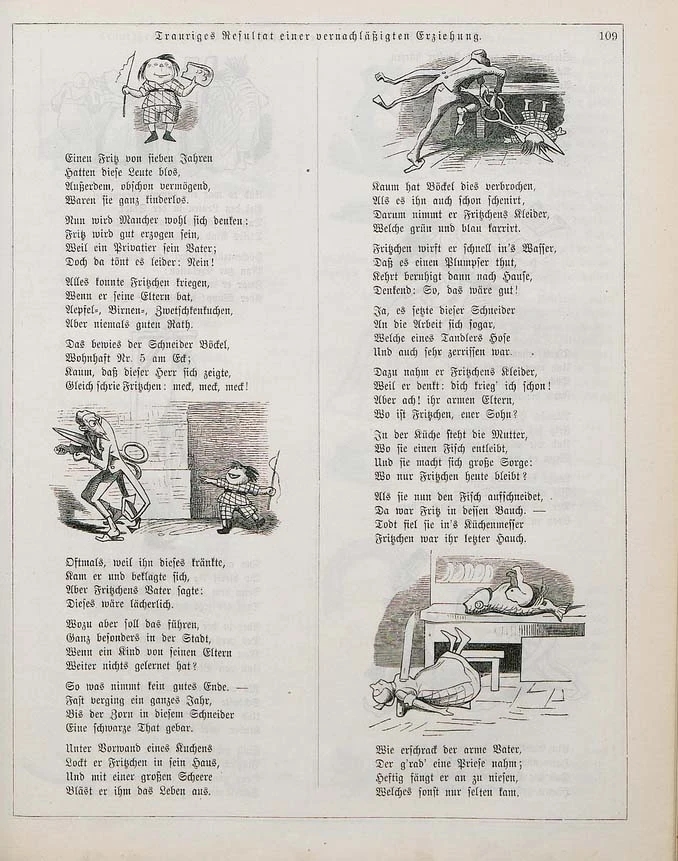

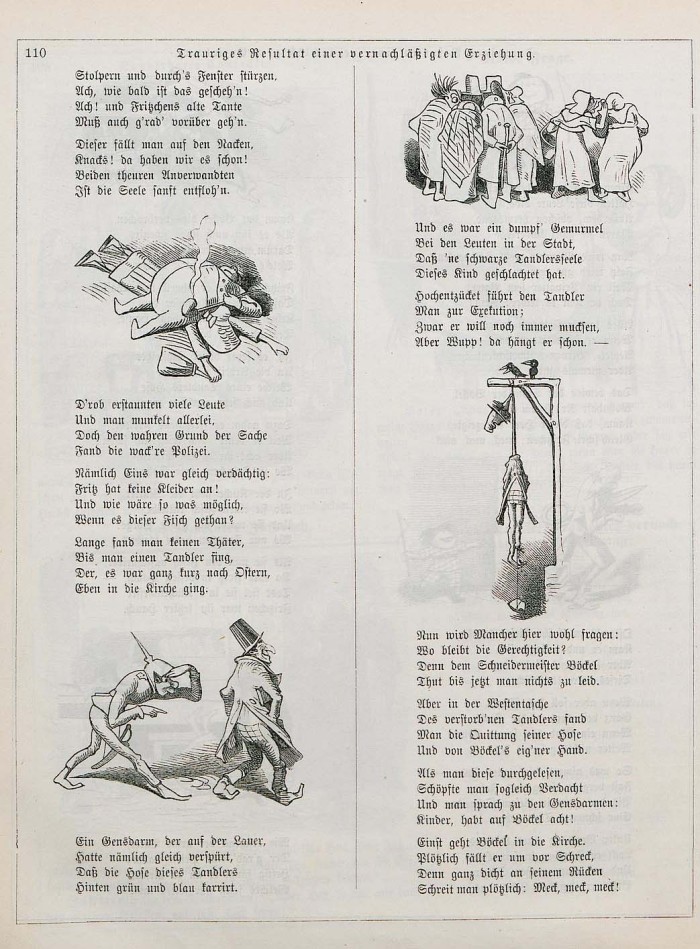

Das ist nun von jenem Heinrich Hoffmann mit dem Struwwelpeter. Die schwarze Pädagogik hält er offensichtlich seit seinem berüchtigten Kinderbuch 1844 durch, aber in der Ballade aus seinen Humoristischen Studien, die aus siebenzeiligen Strophen besteht, muss man sich nicht so um das Seelenheil einer kindlichen Zielgruppe sorgen.

Die Strophenform mit Schema ABABCCB, das sinnvoll begründet vom einem Sonett unterbrochen wird, rettet das Werk vor dem Ruch der Büttenrede.

Moderne Wiedergaben unterschlagen gern die dritte Strophe mit der Anrede an die Muttersprache.

——— Heinrich Hoffmann:

Wie der Teufel den Schwanz verlor

aus: Humoristische Studien, Literarische Anstalt J. Rütten, Frankfurt am Main 1847, Seite 307 bis 320:

Der Teufel hat den Schwanz verloren,

Er sitzt beschämt daheim und klagt.

So hört mir zu, spitzt eure Ohren!

Die Mähr‘ sei nicht umsonst gesagt.

Vor allen euch, Poeten, gilt es;

Bedient euch gleichen Schirms und Schildes,

Wenn euch einmal der Teufel plagt!

Im Schweiß des Angesichts, des blassen,

Saß einst ein Dichterling und schrieb,

Indeß der Schnee, toll ausgelassen,

Sich um die matten Scheiben trieb.

Doch heute ging es nicht, das Reimen,

Trotz zwängen, flicken, biegen, leimen,

Wie er die Stirn‘ auch glühend rieb.

Du gute, deutsche Muttersprache,

Was bist du ein gesundes Weib!

Wie hat mit Folter man und Plage

Zerschunden dir den schönen Leib!

Und doch voll Kraft die jungen Glieder!

Wann kommt dein Simson, daß er wieder

Zu Paaren die Philister treib‘!

Verzweifelnd nagte an dem Kiele

Der Dichter, plötzlich sprang er auf:

„Zum Teufel mit dem dummen Spiele!

Zu was die Waare, wo kein Kauf?

Die ganze Welt hab‘ ich besungen,

Durch Eis und Wüsten mich gerungen;

Zu Bergen steigt der Hefte Hauf.“

„Allein die Menschheit liegt im Argen;

Die Mode gilt bei Buch und Frack.

Den Lorbeerkranz, den dürren, kargen,

Man wirft ihn weg an Lumpenpack.

Indeß sie meinen glühend heißen

Gesängen kalt den Rücken weisen,

Herrscht allwärts dummer Ungeschmack.“

„Was ich euch biet‘, ist lauter Honig;

Ihr lauft, als wär‘ es saurer Wein!

Wie in dem Pestspitale wohn‘ ich

Mit meinen Versen hier allein.

Verdammtes Recensentenwesen!

Hielt Jemand mir nur aus beim Lesen,

Und sollt’s der Teufel selber sein!“

Kaum hat er dieses Wort gesprochen,

So hört er Schritte auf der Flur,

Dann an der Thür ein leises Pochen.

„Ach, war‘ es ein Verleger nur!

Herein! Herein!“ – O Graus und Schrecken!

Er sieht sich durch die Thüre strecken

Des Satan’s höllische Figur.

Mit Horn und Schwanz und Pferdefüßen

Der Teufel, wie er leibt und lebt,

Nach wechselseitigem Begrüßen

Nun also an zu sprechen hebt:

„Ich hörte Euer Wohlgeboren

Hier oben schimpfen und rumoren,

Daß mir das Herz im Leib gebebt.“

„Drum nahm ich mir heraufzukommen

Die Freiheit, und bin gern bereit

Nach Eurem Wunsch, den ich vernommen,

Euch zuzuhören ein’ge Zeit.

Ist gleich das Publikum ein kleines,

So ist’s geduldig doch wie eines

Nur irgend ringsum weit und breit.“

„Ei, seid willkommen mir, Verehrter!“

Rief lauten Jubels der Poet.

„Ich will Euch lesen, Hochgelehrter,

Mit tausend Freuden, wie Ihr seht.

Hier ist ein Stuhl; kommt, laßt Euch nieder!

Roman, Novelle, Drama, Lieder,

Sagt, was Euch zu Befehle steht!“

„Gemach! Zu was so stürmisch eilen?“

Spricht jener: „Glaubt’s ich bleibe hier!

Doch gebt zuvor mir ein paar Zeilen;

So ist’s bei uns Geschäftsmanier.

Ich schüre unterdes das Feuer;

Mich friert’s hier oben ungeheuer.

Ich bin verwöhnt; verzeiht es mir!“

„Erlaubt, daß ich Euch gleich bediene;

Die Kleinigkeit ist flugs gemacht.“

Indeß er schreibt, hat im Kamine

Der Teufel ’s Feuer angefacht;

Und kaum war er damit zu Ende,

So hat der Dichter schon behende

Ein zierlich Blatt ihm dargebracht.

„Den Reim, den ich hier schreibe, sei’s mein letzter,

Den möcht‘ ich recht mit Gift und Galle tränken,

Dich feiles Publikum damit zu kränken,

Ich ein Poet, ein schnöd zurückgesetzter.

Stumpf ist dein Sinn, ein schmählich ungewetzter;

Blind ist dein Aug‘, ja blind den plumpsten Ränken.

Den Tagesaffen magst du dich verschenken,

Ich mag dich nicht, ich ein gehetzt zerfetzter.

Weltmüde bin ich längst ja schon gewesen;

So will ich denn dem Teufel mich verschreiben;

Dem Publikum ruf ich noch: Gott befohlen!

Doch muß der Teufel ruhig sitzen bleiben,

Bis ich ein einzig Trauerspiel gelesen;

Dann kann er mich und meine Verse holen!“

Dem Teufel schien dieß sehr zu munden,

Und schmunzelnd sprach er, lustverklärt:

„Ein jeder hat für freie Stunden

Noch so ein Lieblingssteckenpferd.

Ich nun, ich sammle Autographen.

Welch Glück, daß wir zusammentrafen!

Dieß Blättchen ist mir vieles wert.

Doch jetzt genug, mein lieber Dichter;

Der Worte sind schon viel zu viel!

Seit lang war ich auf nichts erpichter

Als heut‘ auf Euer Trauerspiel.“

Er rückt zwei Sessel mit Behagen,

Und jenen scheint ein Blick zu fragen,

Ob Platz zu nehmen ihm gefiel.

Der Satan setzt sich. – Armer Satan!

Der Handel da gefällt mir nicht.

Ein kluger Mann hört klugen Rath an,

Eh‘ er in Händel sich verflicht. –

Der Dichter aber schließt die Thüre,

Damit ihn heut bei der Lectüre

Kein Unberuf’ner unterbricht.

Der Dichter setzt sich, liest den Namen,

Sodann ein langes Personal.

Was da für Leut‘ zusammenkamen!

Raubmörder, Gauner sonder Zahl,

Buhldirnen, Heuchler, Henkersknechte,

Giftmischer, Pfaffen, geile schlechte,

Und and’re Schufte nach der Wahl.

Dem Teufel läuft’s ob dieser Horde

Wie Eiseskälte durch die Haut.

Er brummt halb ärgerlich die Worte:

„Ich glaube, alter Narr, dir graut!

Was hat der Gimpel denn gelesen,

Als ein Register solcher Wesen,

Wie täglich sie die Hölle schaut?“

Der erste Akt schien noch erträglich;

Der Teufel denkt: „Bald bin ich quitt!“

Im zweiten aber war’s schon kläglich,

Was da er für Gesichter schnitt!

Ihr saht wohl Einen schon sich zwingen,

Zu grobe Bissen zu verschlingen;

So war es, wie der Aermste litt.

Im dritten Akte ward’s noch schlimmer,

Dem Teufel selbst verging der Spaß.

Es häuften Greu’l auf Greu’l sich immer;

Ihm wurde weh, er wurde blaß.

Verstopft hätt‘ er sich gern die Ohren;

Der Angstschweiß brach aus allen Poren;

Bleich saß er, zitternd da und naß.

Der Dichter liest mit neuem Feuer

Den vierten Akt, er glüht und schnaubt.

Des Teufels Angst wird ungeheuer,

Er springt empor, ihm brennt das Haupt,

Er hält den Leib, er dehnt die Glieder,

Geht händeringend auf und nieder,

Er wimmert laut, des Sinns beraubt.

Der fünfte Akt! – Nun gilt’s sich retten!

Er muß in’s Freie, schnappt nach Luft;

Und läg‘ er zehnfach auch an Ketten,

Er muß aus dieser Todtengruft.

Die Thüre, ach! ist fest verschlossen;

Der Teufel hat sich rasch entschlossen.

„Hör‘ auf mit deinem Lesen, Schuft!“

„Verdammter Unsinn! Pfui! Abscheulich!

Die Hölle dankt für solchen Gast!“

Und zum Kamine springt er eilig,

Er klettert aufwärts voller Hast;

Doch wie er eben will verschwinden,

Hat ihn der Dichter rasch von hinten,

Zu rechter Zeit am Schwanz erfaßt.

„Halt Satan! Schurke, trugerfüllter!“

Schreit laut der Dichter, „halte Wort!“ –

Der Teufel zappelt, wüthend brüllt er

Im engen Rauchfang: Feuer! Mord!

Er muß es sich gefallen lassen;

Der Dichter weiß ihn gut zu fassen,

Und liest mit Pathos weiter fort.

Dem Teufel blutet Kopf und Seite.

Da reißt das unglücksel’ge Band,

Und wimmernd sucht er rasch das Weite,

Doch mit dem Schweife in der Hand

Steht der Poet und mit dem Buche.

Erzürnt mit einem derben Fluche

Wirft Schwanz und Heft er an die Wand. –

Als Christen hör‘ ich euch nun fragen

Nach der Moral in dem Gedicht.

Nun seht! Es giebt auf Erden Plagen,

Die dauern, bis die Welt zerbricht.

Viel‘ Dichter sind dahin zu zählen;

Sie werden stets die Menschheit quälen: –

Der Teufel selber holt sie nicht.

Bilder: Jacobus de Teramo: Der Teufel Belial am Tor zur Hölle, aus: Das Buch Belial, Augsburg 1473,

via Danse Macabre, 7. Januar 2014;

Matthias Gerung, Zuschreibung: Der Klerus schlemmt im Rachen eines Teufels, Satire auf den Ablaß, Holzschnitt vor 1536.

Soundtrack: Elvis Presley: (You’re the) Devil in Disguise, 1963:

Filetstück 0007: Kindergeschrei ist auch ein Gesangbuchvers

Update zu Geibels Wesen und Beruf,

Hochwaldklangwolke: Die einzelnen Minuten, wie sie in den Ozean der Ewigkeit hinuntertropfen,

Uns eine Drehorgel kaufen und unsere eigene Geschichte auf eine Leinwand malen lassen und ein Lied davon machen und es absingen auf allen Gassen des Vaterlandes!

und Frankonachten 5/5: Du bist schon lange gestorben:

Es ist eigentlich eine böse Zeit! Das Lachen ist teuer geworden in der Welt, Stirnrunzeln und Seufzen gar wohlfeil. Auf der Ferne liegen blutig dunkel die Donnerwolken des Krieges, und über die Nähe haben Krankheit, Hunger und Not ihren unheimlichen Schleier gelegt; – es ist eine böse Zeit!

A. a. O., Anfang.

Wie schon längst versprochen, wenngleich nur mir selber, habe ich mich unter den Großlangweilern der Weltliteratur zum wiederholten Mal auf das nächste Niveau gewagt: an Wilhelm Raabe.

Wie schon längst versprochen, wenngleich nur mir selber, habe ich mich unter den Großlangweilern der Weltliteratur zum wiederholten Mal auf das nächste Niveau gewagt: an Wilhelm Raabe.

Schon sein Debut Die Chronik der Sperlingsgasse von 1854 f., gedruckt 1857, experimentiert Raabe mit den Erzählkategorien: Der Ich-Erzähler spricht deutlich nicht mit der Stimme des 24-jährigen Autors Raabe, sondern ist in Gestalt des greisen Chronisten „Johannes Wachholder“ ein halb unzuverlässiger Erzähler, der sich eine durchweg assoziative Chronologie, Abschweifungen, persönliche Wertungen und sogar das Eingreifen fremder Erzählerstimmen erlaubt.

Eine der letzteren ist die des leutseligen Karikaturenzeichners „Ulrich Strobel“, der sich über die Auffassung des Deutschtums im späten Biedermeier auslässt, wie sie vermutlich der Autor Raabe selbst vertreten hat. Ich bringe Strobels Gastbeitrag namens Strobeliana zur Chronik, um einen Block gekürzt und mit erklärenden Links zu den Stellen, die der Winkler-Ausgabe eine Anmerkung wert waren.

Mit oder ohne Verlaub meiner versammelten lesenden Bekanntschaft, also nicht allzuvieler Menschen, die allenfalls, dem deutschen Feuilleton folgend, nur zu dessen Jubiläen zwei Minuten lang Gutes über Wilhelm Raabe sprechen, kann ich das für politisch diskutierwürdig, aber ums Verrecken nicht langweilig finden.

——— Wilhelm Raabe:

Strobeliana.

aus: Die Chronik der Sperlingsgasse, 1857; Winkler-Ausgabe Seite 139 bis 143:

3 Uhr. – Ich habe mir eine Zigarre angezündet, den Bogen neben mich ins Fenster gelegt und beginne meine Beobachtungen. […]

Es war an einem Sonntagmorgen im Juli, als ich auf braunschweigschem Grund und Boden am Uferrand der Weser lag und hinüberblickte nach dem jenseitigen Westfalen. Früh vor Sonnenaufgang war ich, über Berg und Tal streifend, mit dem ersten Strahl im Osten in ein gleichgültiges Dorf hinabgestiegen. Ich hatte Kaffee getrunken unter der Linde vor dem Dorfkrug, hatte behaglich das Treiben des Sonntagsmorgens im Dorf belauscht und andächtig der kleinen Glocke zugehört, die in dem spitzen, schiefergedeckten Kirchturm läutete. Manchem hübschen, drallen niedersächsischen Mädchen, das sich über den sonderbaren, plötzlich ins Dorf geschneiten Fremdling wunderte, hatte ich lächelnd zugenickt; ich hatte Bekanntschaft mit der gesamten Kinder-, Hühner-, Gänse- und Entenwelt des „Krugs“ gemacht, dem weißen Spitz den Pelz gestreichelt und manche Frage über „Woher und Wohin“ beantwortet. Mit meinem Wirt (der zugleich Ortsvorsteher war) hatte ich das Bienenhaus besucht, darauf die Gemeinde, den Kantor und Pastor in die Kirche gehen sehen und hatte mich zuletzt allein im Hofe unter der Linde gefunden, nur umgehen von der quackenden, piepsenden geflügelten Schar des Federviehs. Aus diesem dolce far niente hatte mich plötzlich das Schreien eines Kindes aufgeschreckt. Es drang aus dem Haus hinter mir und bewog mich, aufzustehen und in das niedere, vom Weinstock umsponnene Fenster zu sehen. Eine alte Frau war eben beschäftigt, einen widerspenstigen, heulenden, strampelnden Bengel von vier Jahren mit Wasser, Seife und einem wollenen Lappen tüchtig zu waschen, welcher Prozedur drei bis vier andere kleine „Blaen“ angstvoll zusahen, wartend, bis die Reihe an sie kommen würde.

„Nun, Mutter“, sagte ich, mich auf die Fensterbank lehnend; „und Ihr seid nicht in der Kirche?“

Die Alte sah auf und sagte lachend: „Et geit nich immer; ek mott düsse lüttgen Panzen waschen und antrecken – Herre – Kinderschrieen is ok een Gesangbauksversch!“

Ich nahm den Hut ab und trat unwillkürlich einen Schritt zurück. Welch eine wunderbar schöne Predigt lag in den fünf Worten des alten Weibes! Eine Schwalbe beschrieb eben ihren Bogen um mich, ihrem Neste unter dem niedrigen Dachrande zu, und klammerte sich, ihre Beute im Schnabel, an die Tür ihrer kleinen Wohnung, begrüßt von dem jubelnden Gezwitscher der federlosen Brut. Ich konnte der alten Frau kein Wort mehr sagen.

„Kinderschrieen is ok een Gesangbauksversch!“ murmelte ich leise, zu meinem Tisch unter der Linde zurückgehend. Ich riß ein Blatt aus meiner Brieftasche, schrieb darauf: Kinderschreien is ok een Gesangbauksversch, und zog es mit einem Strauß Waldblumen unter das Hutband.

Träumend schritt ich dann durch die Tür des Dorfkirchhofs, vorüber an den bunten, geputzten Gräbern, zu dem offnen Kirchtor (auf dem Lande braucht der Protestantismus seine Kirchen während des Gottesdienstes noch nicht zu schließen) und lehnte andächtig an der Esche davor. Mit großer Freude hörte ich, wie der junge Pastor eine Gellertsche Fabel in das Gleichnis aus dem fernen Orient schlang, während die Schwalben in dem heiligen Gebäude hin und her schossen und ein verirrter Schmetterling seinen Weg durch die geöffnete Kirchtür eben wieder zurückfand.

„Kinderschrieen is ok een Gesangbauksversch!“ rief ich, über die niedere Mauer in das freie Feld springend und durch die gelben Kornwogen mit ihrem Kranz von Flatterrosen am Rande der Weser zu wandernd. Da hatte ich mich ins Gras unter einen Weidenbusch geworfen und träumte in das Murren des alten Stromes neben mir hinein, während drüben im katholischen Lande eine Prozession singend den Kapellenberg zu dem Marienbild hinaufzog und hinter mir die protestantischen Orgeltöne leise verklangen. Welch ein wundervoller, blauer, lächelnder Himmel über beiden Ufern, über beiden Religionen, welch eine wogende Gefühlswelt im Busen, anknüpfend an die fünf Worte der alten Bäuerin! Ich war damals jünger als jetzt und legte das Gesicht in die Hände:

„Nenn’s Glück! Herz! Liebe! Gott!

Ich habe keinen Namen

Dafür! Gefühl ist alles – – –“

Ein näher kommender Gesang weckte mich plötzlich: ich blickte auf. Brausend und schnaufend, die gelben Fluten gewaltig peitschend, kam der „Hermann“ die Weser herunter. Der Kapitän stand auf dem Räderkasten und griff grüßend an den Hut, als das Schiff vorbeischoß. Hunderte von Auswandrern trug der Dampfer an mir vorüber, hinunter den Strom, der einst so viele Römerleichen der Nordsee zugewälzt hatte. Ein Männerchor sang: „Was ist des Deutschen Vaterland„, und die alten Eichen schienen traurig die Wipfel zu schütteln; sie wußten keine Antwort darauf zu geben, und das Schiff flog weiter. Die Weser trägt keine fremden Leichen mehr zur Nordsee hinab, wohl aber murrend und grollend ihre eigenen unglücklichen Söhne und Töchter! – Ich verließ meinen Ruheplatz und ging durch den Buchenwald den nächsten Berg hinauf bis zu einer freien Stelle, von wo aus der Blick weit hinausschweifen konnte ins schöne Land des Sachsengaus. Welch eine Scholle deutscher Erde! Dort jene blauen Höhenzüge – der Teutoburger Wald! Dort jene schlanken Türme – die große germanische Kulturstätte, das Kloster Corvey! Dort jene Berggruppe – der Ith, cui Idistaviso nomen, sagt Tacitus. Ich bevölkerte die Gegend mit den Gestalten der Vorzeit. Ich sah die achtzehnte, neunzehnte und zwanzigste Legion unter dem Prokonsul Varus gegen die Weser ziehen und lauschte ihrem fern verhallenden Todesschrei. Ich sah den Germanicus denselben Weg kommen und lauschte dem Schlachtlärm am Idistavisus, bis der große Arminius, der „turbator Germaniae“, durch die Legionen und den Urwald sein weißes Roß spornte, das Gesicht unkenntlich durch das eigene herabrieselnde Blut, geschlagen, todmüde. Ich sah, wie er die Cheruska von neuem aufrief zum neuen Kampf gegen die „urbs“, wie das Volk zu den Waffen griff: Pugnam volunt, arma rapiunt plebes, primores, juventus, senes!

Aber wo ist denn die Puppe? kam mir damit plötzlich in den Sinn. Ich schleuderte den Tacitus ins Gras, stellte mich auf die Zehen, reckte den Hals aus, so lang als möglich, und schaute hinüber nach dem Teutoburger Walde. Da eine vorliegende „Bergdruffel“ (wie Joach. Heinr. Campe sagt) mir einen Teil der fernen, blauen Höhen verbarg, gab ich mir sogar die Mühe, in eine hohe Buche hinaufzusteigen, wo ich auch das Fernglas zu Hülfe nahm. Vergeblich – nirgends eine Spur vom Hermannsbild! Alles, was ich zu sehen bekam, war der große Christoffel bei Kassel, und mit einem leisen Fluch kletterte ich wieder herunter von meinem luftigen Auslug. Hatte ich aber eben einen leisen Segenswunsch von mir gegeben, so ließ ich jetzt einen um so lautern los. Ich sah schön aus! „Das hat man davon“, brummte ich, während ich mir das Blut aus dem aufgeritzten Daumen sog, „das hat man davon, wenn man sich nach deutscher Größe umguckt: einen Dorn stößt man sich in den Finger, die Hosen zerreißt man, und zu sehen kriegt man nichts als – den großen Christoffel.“ Ärgerlich schob ich mein Fernglas zusammen, steckte den Tacitus zurück in die Tasche und ging hinkend den Berg hinunter wieder der Weser zu. Ärgerlich warf ich mich, am Rande des Flusses angekommen, abermals ins Gras. Was hatte sich alles zwischen die gefühlsselige Stimmung von vorhin und den jetzigen Augenblick gedrängt! Der Himmel war noch ebenso blau, die Berge noch ebenso grün, der Papierstreifen von vorhin steckte noch neben den Waldblumen an meinem Hute, und doch – wie verändert blickte mich das alles an! Hätte das Dampfschiff mit seinen Auswandrern nicht später kommen können, da es doch sonst immer lange genug auf sich warten läßt? Hätte ich Narr nicht unterlassen können, nach dem Hermannsbild auszuschauen? Wie ruhig könnte ich dann jetzt im Grase meinen Mittagsschlaf halten, ohne mich über den großen Christoffel, den so viele brave Katten mit ihrem Blute bezahlt haben, zu ärgern! – Ich versuchte mancherlei, um meinen Gleichmut wiederzugewinnen; ich kitzelte mich mit einem Grashalm am Nasenwinkel, ich porträtierte einen dicken, gemütlichen Frosch, der sich unter einem Klettenbusch sonnte – es half alles nichts! – Der Dämon Mißmut ließ mich nicht los, wütend sprang ich auf, schrie: Hole der Henker die Wirtschaft! und marschierte brummend auf Rühle zu – – – Wetter, was ist das für ein Lärm in der Sperlingsgasse?! Heda – da ist ein Hundefuhrwerk in einen Viktualienkeller hinabgepoltert, und ich – ich, der Karikaturenzeichner Ulrich Strobel, sitze hier und schmiere Unsinn zusammen! Hol der Henker auch die Chronik der Sperlingsgasse! – Adieu, Wachholder!

Bilder:

- die Sperlingsgasse, ehemals Spreestraße in Berlin-Mitte:

-

Zentralbild Klein Bn-Ku. 2 Motive 24.10.1955 Alt-Berlin Ein Stück Alt-Berlin ist die Sperlingsgasse, die durch Wilhelm Raabe’s „Chronik der Sperlingsgasse“ berühmt wurde. Das Haus, in dem Frau Konarske, von den Berlinern „Joldelse“ genannt, die Raabe Diele als Wirtin betreut, ist mit Unterstützung des nationalen Aufbauwerkes renoviert worden. UBz: Raabe Diele und Blick in die Sperlingsgasse.

Bundesarchiv Bild 183-33625-0001, 24. Oktober 1955;

- Fridolin Freudenfett (Peter Kuley), 23. Oktober 2010;

- Achim Bodewig: Haus Sperlingsgasse 1 / Ecke Friedrichsgracht: Wandmosaik Walter Womacka: Der Mensch, das Maß aller Dinge (ursprünglich am Ministerium für Bauwesen, Breite Straße), 13. Dezember 2013;

-

- Thomas Wolf: Hermannsdenkmal 2015, 2. Juli 2015;

- Ralf Roletschek: Herkules-Statue im Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel, 26. September 2018.

Soundtrack: „Ein Männerchor sang: ‚Was ist des Deutschen Vaterland'“, Ernst Moritz Arndt 1813:

Bonus Track: Hannes Wader: Vaters Land, aus: Wünsche, 2001:

Vom Büblein auf dem Eise (Der Vater hat’s geklopfet)

Update zu Der den Wasserkothurn zu beseelen weiß,

Sie sollen und müssen gerettet sein!,

Was denn sonst, bei diesem Sauwetter

und Meine Urgroßmutter und die Wolken:

Das hat mir meine Großmutter als Das Büblein auf dem Eise beigebracht – korrekt mit dem Dativ-e, ich erinnere mich an nichts anderes – und das, ohne daraus allzu naheliegende zotige Reime abzuleiten.

Lange war mir nicht klar, dass die Leute Wörter wie „heuer“ gar nicht kennen, und wenn es gleich zu Anfang kommt, für alle verbleibenden Strophen verloren sind. Heute erhellt, dass der Dichter Friedrich Güll erstens am 1. April und zweitens im mittelfränkischen Ansbach geboren ist und deshalb fast alles darf, drittens am Heiligabend und viertens in München gestorben ist und deshalb wahrscheinlich nichts damit anfangen konnte, wenn die Leute das handliche „heuer“ mit „in diesem Jahr“ umschreiben müssen.

Wo wir gerade von Strophen reden: Im Originaldruck sind sie auf fünf Verse aufgeteilt. Indem sich die jeweils ersten zwei davon dreihebig binnenreimen, also keine richtigen Alexandriner sind, ergibt das für die Vortragspraxis einwandfrei siebenzeilige Strophen.

Wenn das die Großmutter geahnt hätte. Gemerkt haben es die Illustratorin Gertrud Caspari und ihr – wie ich vermute – Ehemann und Herausgeber Walther Caspari für ihre Ausgabe in: Frühling, Frühling überall! zu Kinderliedern von Friedrich Güll, 1910 und öfter. Ohne an Herrn Gülls unbefugt herumbessern zu wollen, sieht das siebenzueilige Layout doch gleich viel cantabiler aus. Meinen blitzgescheiten, lyrisch bewanderten Lesern gebe ich dennoch Gülls ursprüngliche Schreibweise wieder.

Nach den jugendbildnerischen Begriffen des jungen Jahrtausends fällt die Moral von der Geschicht‘ unter kohlrabenschwarze Pädagogik. Dafür kann meine Großmutter aber nix, und außerdem ist das Gedicht sehr lustig. Und jawohl, schwarze Pädagogik hat mir geschadet.

———- Friedrich Güll:

13. Will sehen was ich weiß

Vom Büblein auf dem Eis.

1827, in: Georg Paysen Petersen, Hrsg.: Mütterchen, erzähl uns was!

Erzählungen, Gedichte, Lieder, Spiele, Rätsel und Sprüche

für Kinderstube und Kindergarten, Verlag von Otto Meißner, Hamburg 1894, Seite 318:

Gefroren hat es heuer noch gar kein festes Eis.

Das Büblein steht am Weiher und spricht so zu sich leis:

„Ich will es einmal wagen,

Das Eis, es muß doch tragen.“ –

Wer weiß?Das Büblein stampft und hacket mit seinem Stiefelein.

Das Eis auf einmal knacket, und krach! schon bricht’s hinein.

Das Büblein platscht und krabbelt

Als wie ein Krebs und zappelt

Mit Schrein.„O helft, ich muß versinken in lauter Eis und Schnee!

O helft, ich muß ertrinken im tiefen, tiefen See!“

Wär nicht ein Mann gekommen,

Der sich ein Herz genommen,

O weh!Der packt es bei dem Schopfe und zieht es dann heraus:

Vom Fuße bis zum Kopfe wie eine Wassermaus.

Das Büblein hat getropfet,

Der Vater hat’s geklopfet

Zu Haus.Bild: Gertrud Caspari für: Gertrud und Walther Caspari, Hrsgg.: Frühling, Frühling überall! zu Kinderliedern von Friedrich Güll, 1925.

Soundtrack: Tori Amos: Winter, aus: Little Earthquakes, 1992:

Kirschwasser

Update zu Ein Mann zwischen den Altern,

Denn „sieben, sieben“, flüstert es stets, und „sieben Wochen“ ihm in das Ohr

und Wo bleibt der Tröster?:

Eins der Bonmots, an die man sich gern vom arg vermissten Harry Rowohlt erinnert, streute er gern nach der ersten Flasche Whiskey ein, die er in seinen „Schausaufen mit Betonung“, die als Autorenlesungen angekündigt waren, verbrauchte: „Wir sind ja hier nicht bei Sarah Kirsch.“

Dergleichen Erlebnisse prägen. Sarah Kirsch hab ich daraufhin nie angefasst. Dann geriet ich in einer schlaflosen Radionacht auf einem unbekannt bleibenden Sender in eine Autorenlesung, die von einer ausgesprochen einnehmenden Frauenstimme bestritten wurde. Da las eine versierte Wortwerkerin aus ihren Gedichten und moderierte von einem zum anderen auf einladend muntere Weise, die jederzeit die nötige Selbstironie beibehielt; das Live-Publikum lachte gelegentlich nicht gerade schallend, aber stillvergnügt und von der Vorstellung ordentlich unterhalten. Man wäre gern dabei gewesen. Wie Sie erraten, war es dann laut Abmoderation Sarah Kirsch in der inhabergeführten Buchhandlung eines deutschen Mittelzentrums, wo eben Autorenlesungen so stattfinden.

Harry Rowohlt kriegt natürlich die Stadthallen und entschieden lauteres Gelächter, aber hey, von dem werden wir’s schon noch ein paarmal haben. Es gibt eine Zeit für Whiskey und eine Zeit für preisbewusstes Mineralwasser, auf das ich Frau Kirsch einschätze. Seit ich sie nächtens im Radio lesen gehört hab, wünsche ich mir von ihr den Seitenhieb „Wir sind ja hier nicht bei Harry Rowohlt“, und er würde nicht nach beleidigter Leberwurst klingen, sondern nach verschmitzter Anspielung für lesungsbewanderte Studienräte. Warum sollen die nicht ihre nerdige Gaudi haben?

Heute ist Harry Rowohlt so tot wie Sarah Kirsch, was um beide jammerschade ist. Aber von denen reden wir ja gar nicht, sondern von der Droste, die bei uns ja auch nicht oft genug vorkommen kann. Die immer noch weithin unterschätzte, weil auf ein paar ungeliebte Schullektüren reduzierte Freifrau wird von Frau Kirsch als direktes künstlerisches Vorbild genannt, von ihr stammt eine liebevoll kuratierte, gar nicht so schmale (bei KiWi 560 Seiten) Werkauswahl, an sie selbst ging 1997 der Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.

Heute ist Harry Rowohlt so tot wie Sarah Kirsch, was um beide jammerschade ist. Aber von denen reden wir ja gar nicht, sondern von der Droste, die bei uns ja auch nicht oft genug vorkommen kann. Die immer noch weithin unterschätzte, weil auf ein paar ungeliebte Schullektüren reduzierte Freifrau wird von Frau Kirsch als direktes künstlerisches Vorbild genannt, von ihr stammt eine liebevoll kuratierte, gar nicht so schmale (bei KiWi 560 Seiten) Werkauswahl, an sie selbst ging 1997 der Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.

Nun ist uns Insidern längst aufgefallen, dass die Droste sich in ihrer Lyrik gern in siebenzeiligen Strophen äußert, was so weit geht, dass sie ein ausgewachsenes Versepos in dieser Bauart konzipiert, angefangen, durchgezogen und abgeschlossen und dann nicht einmal veröffentlicht hat.

Sarah Kirschs früheste Hommage 1973 an das „Geschenk des Himmels“ der Drostin ist vielleicht, vielleicht auch nicht, absichtsvoll siebenzeilig gebaut. Anspielungen, die nicht gleich jeder Nächstbeste auf Anhieb verstehen muss, hätten Frau Kirsch also gelegen. „Das Wasser reichen“ und dann „Schnäpse in unsre Kehlen gießen“ – Harry Rowohlt hätte begeistert sein können. Wir sind halt hier nicht bei der Droste.

——— Sarah Kirsch:

Der Droste würde ich gern Wasser reichen

1973, aus: Zaubersprüche, 1974, Seite 42

Der Droste würde ich gern Wasser reichen

In alte Spiegel mit ihr sehen, Vögel

nennen, wir richten unsre Brillen

Auf Felder und Holunderbüsche, gehen

Glucksend übers Moor, der Kiebitz balzt

Ach, würd ich sagen, Ihr Lewin –

Schnaubt nicht schon ein Pferd?

Die Locke etwas leichter – und wir laufen

Den Kiesweg, ich die Spätgeborne

Hätte mit Skandalen aufgewartet – am Spinett

Das kostbar in der Halle steht

Spielen wir vierhändig Reiterlieder oder

Das Verbotne von Villon

Der Mond geht auf – wir sind allein

Der Gärtner zeigt uns Angelwerfen

Bis Lewin in seiner Kutsche ankommt

Schenkt uns Zeitungsfahnen, Schnäpse

Gießen wir in unsre Kehlen, lesen

Beide lieben wir den Kühnen, seine Augen

Sind wir grüne Schattenteiche, wir verstehen

uns jetzt gründlich auf das Handwerk Fischen

Bilder: Cover Sarah Kirsch, Hrsg.: Annette von Droste-Hülshoff. Werke.

Ausgewählt von Sarah Kirsch, KiWi 1998, via Amazon.de;

Birgitt Elisabeth Morrien für Coaching Blogger: Mit Skandalen aufzuwarten, 14. Juli 2021.

Soundtrack: Stick and Poke: Poison, aus: Lost Kids, 2014:

Ein alter Moortopf, der auf seinem eigenen Herd sitzt und sich selbst kocht

Update zu Nicht immer klagen die Nachtigallen:

III

di amseln is des worschd

wos grood fürä brogramm läffd:

sie hockn aff di fernsehandennä

und singä weils

hald einfach singä mäinFitzgerald Kusz: lob der amseln,

aus: seid mei uhr nachm mond gäihd. der gesammelten gedichte dritter teil,

1. Abschnitt: di amseln hamm zeid,

verlag klaus g. renner, München 1984.

Es gibt noch Helden. Deren größter, jedenfalls einziger Dank ist es, wenn ihr Vorhaben funktioniert. Hank Nagler — der das Bildmaterial stiftet — hat 2019 ein Amselnest vor seinem Schlafzimmerfenster gerettet. Hoch und lange soll er leben, solche Leute werden gebraucht.

Weil Hank hoffentlich weder der Einzige noch der Letzte ist, in dessen privaten Liegenschaften sich heimische Singvögel ihre Nester anlegen: Das Gelege der Amsel oder Schwarzdrossel (Turdus merula) besteht normalerweise aus vier bis fünf Eiern; die Brut dauert durchschnittlich etwa zwei Wochen. Das Weibchen übernachtet normalerweise bereits nach Ablage des zweiten Eies im Nest, brütet aber erst ab dem dritten Ei und verlässt das Nest dann nur noch zur Nahrungsaufnahme. Deshalb gedeiht die Brut with a little help from my friends zuverlässiger und besser: Man kann, nach einschätzender Beobachtung sollte man zufüttern — mit Mehlwürmern (lebend oder besser zu handhaben: getrocknet erhältlich im Fachhandel für Tiernahrung, und besser als gar nicht in Gottes Namen auch mal auf Amazon), allen Arten von Beeren (das, was um diese Jahreszeit frisch aufzutreiben ist, oder was man sich ins eigene Müsli schütten würde) sowie hartgekochten und kleingehackten Eiern (und die moralische Diskussion über Kannibalismus bei Vögeln führen wir ein andermal).

Die Brut an Hanks Fenster hat von 22. März bis 14. April 2019 gedauert. Das sind 24 Tage — nach der Angabe bei WIkipedia „zwischen 10 und 19 Tagen, im Mittel bei 13 Tagen„, die sich ihrerseits nach Burkhard Stephan: Die Amsel, 2. Auflage, Neue Brehm Bücherei, Hohenwarsleben 1999 richtet, ungewöhnlich lange. Aufs Jahr, den ökologischen Nutzwert und den persönlichen Gewinn umgerechnet, würde ich deshalb unterstützende Pflege nicht allein mir selber zumuten, sondern auch jedem anderen empfehlen, dem dergleichen widerfährt. Das gute Werk belohnt sich selbst: Am 28. März, ungefähr auf einem Drittel der Strecke, haben die Amselküken einen sichtbaren Fortschritt vollführt und zum ersten Mal aus der Hand gefressen. Ungefähr in diesem Stadium kann man die Mehlwürmer (daher vorzugsweise in getrockneter Form) den Zöglingen in die Schnäbel fallen lassen. Wann das im zeitlichen, regionalen und individuellen Sonderfall geschieht, kommt auf den Versuch an; es wurden sogar schon brütende und — wenngleich „äußerst ungewöhnlich“ — das Weibchen fütternde Amselhähne (nicht etwa „Amselbullen“, wie von Kurt Tucholsky scherzeshalber kolportiert) beobachtet.

Drostes Fragment einer Kriminalgeschichte namens Joseph hat mich spätestens mit seinem Untertitel erwischt: „Nach den Erinnerungen einer alten Frau mitgeteilt von einem alten Moortopf, der auf seinem eigenen Herd sitzt und sich selbst kocht“ — darauf muss einer erst mal kommen. Die übermütig experimentierfreudige Laune wird eingehalten: Es erinnert viel mehr an Charles Dickens als an durchschnarchte Schulstunden mit der Judenbuche — nicht nur, weil es gleich dem ein Vierteljahrhundert späteren Fragment einer Kriminalgeschichte The Mystery of Edwin Drood von Dickens nicht fertig geworden ist — sondern weil Droste, statt Bewusstseinszustände zu behaupten, sie nach moderner Erzählauffassung anhand der Handlungen ihrer Figuren zeigt, und laut der Deutung von Josefine Nettesheim 1951 einen „feinen Humor, der nur aus der Tragik geboren wird“, pflegt — die Rahmenhandlung zur Verfremdung aus Sicht eines männlichen Ich-Erzählers. Es ist das letzte Fragment, das Droste in ihrem Leben angelegt hat; über jeden Plan zum weiteren Handlungsverlauf lässt sich nur müßig spekulieren.

So ein besagter Moortopf, im Verbreitungsgebiet vom „Limburgischen und wohl auch tiefer nach Holland hinein“ (Wilhelm Kreiten in der Droste-Werkausgabe 1884 bis 1887) verkürzend „Moor“ genannt, also vermutlich in häufigem Gebrauch, ist

jene Art fast kugelförmiger, mit einer engen Abflußröhre und einem kleinen Deckel versehenen gußeisernen Wasserkessel […], welche dortzulande fast den ganzen Tag über dem Herdfeuer hangen, daher schwarz wie ein Mohrenkopf sind und stets Wasser zu einer Tasse Thee oder Kaffee bieten. Die humoristische Anspielung auf den Schreiber ergibt sich hiernach von selbst.

Wonach ich Hank durch meine nicht ganz unbegründete Text- und Bildverquickung in die Nähe der deutschen Ausfertigung eines missmutigen Samowars gerückt hätte. Das wird zu diskutieren sein.

Passend erschien Joseph, weil darin keine Amseln vorkommen. Eine Figur namens Joseph nämlich auch nicht. Das mindeste, was ich tun konnte, war die Version des Erstdrucks in Kreitens Werkausgabe nach der Gesamtausgabe im Insel-Verlag zu möblieren. Es gibt noch Helden, und dann gibt es noch solche wie mich.

——— Annette von Droste-Hülshoff:

Joseph

Eine Criminalgeschichte.

(Rüschhaus 1844–1845)

Nach den Erinnerungen einer alten Frau

mitgetheilt von einem alten Moortopf,

der auf seinem eigenen Herd sitzt und sich selbst kocht.

1845:

Die Zeit schreitet fort. Das ist gut, wenigstens in den meisten Beziehungen. Aber wir müssen mitrennen, ohne Rücksicht auf Alter, Kränklichkeit und angeborene Apathie. Das ist mitunter sehr unbequem.

In meiner Kindheit, wo das Sprichwort: „Bleib im Lande und nähre Dich redlich“ seine strenge Anwendung fand; wo die Familien aller Stände ihre Sprossen wie Banianenbäume nur in den nächsten Grund steckten und die Verwandtschaften so verwickelt wurden, daß man auf sechs Meilen Weges jeden Standesgenossen frischweg: „Herr Vetter“ nannte und sicher unter hundert mal kaum einmal fehlte; in jener Zeit kannte ein ordinairer Mensch mit zehn Jahren jeden Ort, den seine leiblichen Augen zu sehn bestimmt waren und er konnte achtzig Jahre nach einander sich ganz bequem seinen Pfad austreten.

Jetzt ist es anders. Die kleinen Staaten haben aufgehört; die großen werfen ihre Mitglieder umher wie Federbälle, und das ruhigste Subjekt muß sich entweder von allen Banden menschlicher Liebe lossagen oder sein Leben auf Reisen zubringen, je nach den Verhältnissen umherfahrend wie ein Luftballon, oder noch schlimmer immer denselben Weg angähnend wie ein Schirrmeister; kurz, nur die Todtkranken und die Bewohner der Narrenspitäler dürfen zu Hause bleiben, und Sterben und Reisen sind zwei unabwendbare Lebensbedingungen geworden. Ich habe mich nicht eben allzuweit umgesehen, doch immer weiter, als mir lieb ist. Es gibt keine Nationen mehr, sondern nur Kosmopoliten und sowohl Marqueurs als Bauernmädchen in fremdländischen Kleidern. Französische und englische Trachten kann ich auch zu Hause sehen, ohne daß es mir einen Heller kostet. Es macht mir wenig Spaß einer Schweizerin mit großen Hornkämmen in den Haaren fünf Batzen zu geben, damit sie sich in ihre eigene Nationaltracht maskirt oder mir für die nächste Bergtour Tags vorher einen Eremiten in die Klause zu bestellen. Wäre nicht die ewig große, unwandelbare Natur in Fels, Wald und Gebirg (den Strömen hat man auch bunte Jacken angezogen), ich würde zehnmal lieber immer bei den ewigen alten guten Gesichtern bleiben, die mit mir gelebt, gelitten und meine Todten begraben haben.